はじめに

かつてWebサイト制作は、専門的なコーディングスキルと長期間にわたる工程を要するものでした。しかし、readdy.aiやrelume.ioのような革新的なAIツールの登場は、この常識を根底から覆し、Web制作の現場に劇的な変化をもたらしています。日本語のプロンプト一つで瞬時にWebサイトを構築できるAIの出現は、Webサイト制作の「価格崩壊」を引き起こし、従来の制作体制では太刀打ちできない状況を生み出しています。

ご存じですか?

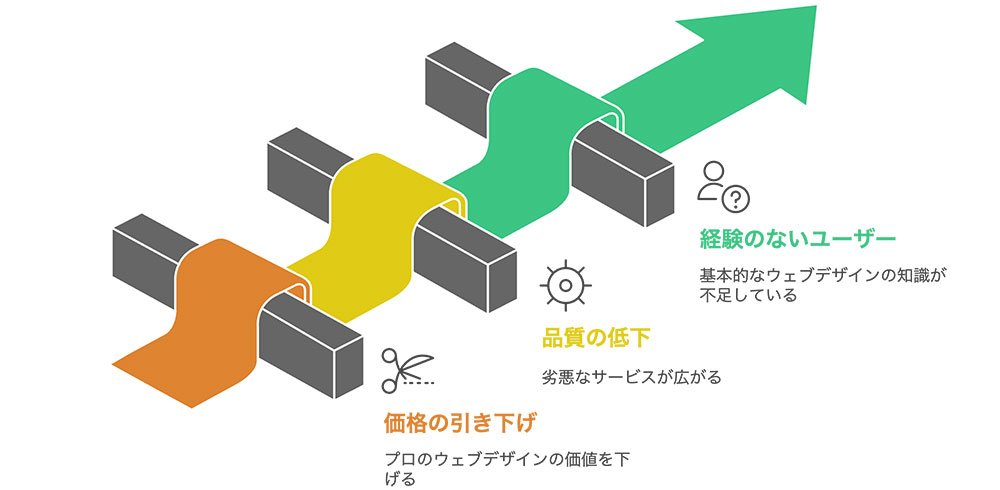

すでにウェブサイト制作業界の価格崩壊は始まっており、10年ほど以前、フリーランサーの出現により価格破壊が始まった頃とは比較にならないほどの崩壊をもたらしています。

ウェブサイト制作から撤退している企業もかなりの数に上っており、いち早く業界の変化に敏感な企業は、より高度なシステム開発のサービスやプロモーションなど、AIだけでは完結できない、より高機能・高品質が問われる業種への移行が始まっています。

弊社がWebサイト制作よりも「サポート」を主軸としているのは、まさにこの変化を2023年末より肌で感じ、Webサイトが単なる「公開」で終わるものではなく、情報配信のハブとしての役割がこれまで以上に重要になっていると認識しているからです。

AIが制作プロセスを効率化する一方で、Webサイトが真にビジネスの成果に貢献するためには、依然として深い「知識」と「戦略」が不可欠です。本記事では、readdy.aiやrelume.ioのようなAIツールがWeb制作業界にもたらす衝撃と、その中でWebサイト制作会社が提供すべき新たな価値、そしてAI時代における「知識の重要性」について、Web制作現場の視点から解説します。

1. AIが変えるWeb制作の現状:効率化、価格崩壊、そして新たな価値

従来のWeb制作は「ヒアリング → デザイン案 → 修正 → コーディング → 公開」という線形的なプロセスで、一つのサイト完成までに数週間から数ヶ月を要するのが一般的でした。しかし、readdy.aiのようなAIツールの登場は、このプロセスを劇的に変化させています。

readdy.aiは、日本語のプロンプトを入力するだけで、瞬時にWebサイトの骨格を生成し、デザイン、コンテンツ、さらには基本的なコーディングまでを自動で行うことができます。これにより、専門的な知識がない個人や中小企業でも、手軽にWebサイトを持つことが可能になりました。YouTubeなどでも「readdy.aiが最強!WordPressより10倍簡単」、「1クリックでWordPressより10倍簡単なAIウェブ制作」といった紹介がされており、その手軽さが注目されています。

生成AIが特に力を発揮する主要な工程は以下の通りです。

- コンテンツ企画: キャッチコピー、構成案、ワイヤーフレームの草案などをAIが自動生成することで、アイデア出しの時間を短縮し、多様な選択肢を検討できます。

- デザイン素材: ロゴ案、バナー、背景画像などをAI画像生成ツールで素早く作成し、デザインの初期段階でのイメージ共有を加速させます。

- コーディング支援: HTML/CSS/JavaScriptの初期コードをAIが生成することで、手作業による記述を減らし、人間は生成されたコードの調整や最適化に集中できます。

- SEO下書き: メタディスクリプションや見出しタグの自動生成により、SEO対策の基礎部分を効率的に構築できます。

- テスト & QA: フォームのバリデーションチェックやレスポンシブデザインの調整コード提案など、AIが品質保証の一部を担うことで、テスト工数を削減します。

💡 ポイント: 生成AIは「AIに丸投げ」するツールではなく、「AIを下書き担当、制作者が仕上げ担当」という役割分担を徹底することで、品質と速度を両立させる「共創パートナー」として機能します。

しかし、readdy.aiのようなツールの出現は、Webサイト制作業界に「価格崩壊」という大きな波をもたらしています。簡単なWebサイトであれば、数万円、あるいは無料で作成できるサービスが増え、従来の数十万円〜数百万円といった制作費が当たり前だった時代は終わりを告げつつあります。これにより、Webサイト制作の現場を知らない方が「AIを使えば誰でも簡単にプロレベルのサイトが作れる」と誤解してしまうケースが見受けられます。デザインツールがどれだけ進化しても、Webサイトの「イロハ」を知らなければ、見た目だけは整っていても、ビジネス成果に繋がらない「なんちゃってWebサイト」になってしまうリスクがあるのです。特に、価格競争に巻き込まれた結果、品質が著しく劣化したサービスが横行し始めている現状には注意が必要です。

2. AIを活用したWeb制作効率化フレームワーク(5ステップ)と「知識」の重要性

生成AIをWeb制作に組み込むことで、各工程の効率化が図れます。readdy.aiのようなツールは、これらの工程の一部を自動化し、Webサイト制作の敷居を大きく下げました。しかし、単にAIツールを操作するだけでなく、Webサイト制作に関する深い知識を持つことで、AIの提案を適切に評価し、より質の高い成果物を生み出すことが可能になります。

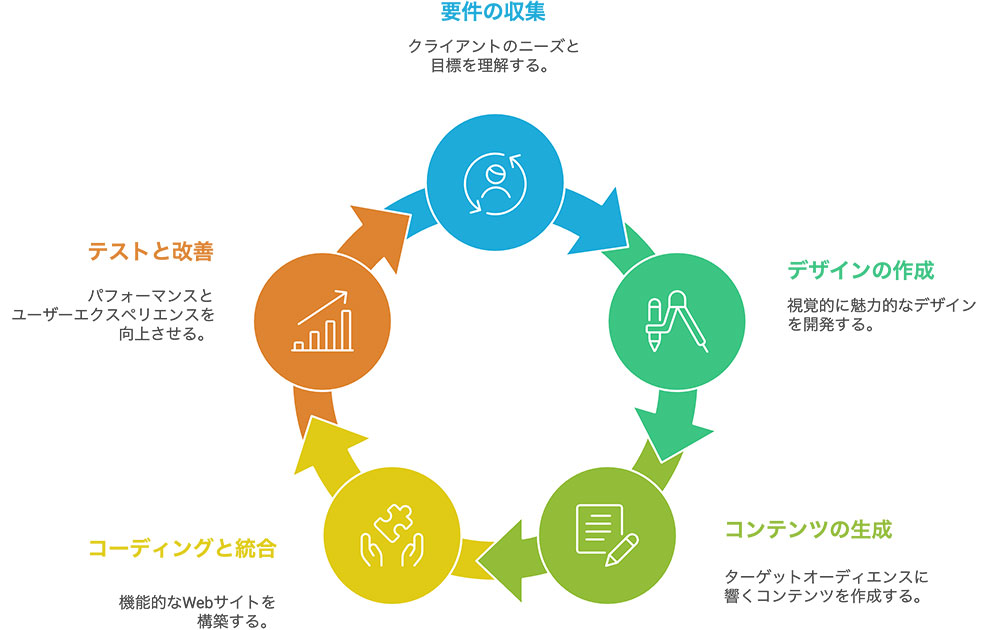

- 要件整理と戦略策定: AIはクライアントの業種や目的を入力することで、サイト構成の素案を瞬時に生成できます。readdy.aiのようなツールも、プロンプトからサイトの目的を読み取り、構成を提案します。しかし、この素案がクライアントの真のビジネス目標やターゲットユーザーのニーズに合致しているかを見極めるには、Webマーケティング、UI/UX、SEOに関する深い知識が必要です。ヒアリングシートとAIの提案を突き合わせ、不足している要素や改善点を人間が判断し、戦略的なサイト設計を行うことが、成果に繋がるWebサイトの第一歩となります。

- デザイン草案作成とブランド理解: FigmaやCanvaなどのツールでAIが生成したラフデザインは、全体のイメージを短時間で可視化するのに役立ちます。readdy.aiも美しいデザインを自動生成しますが、単に見た目が良いだけでなく、ブランドイメージを正確に表現し、ターゲットユーザーに響くデザインであるか、ユーザビリティは確保されているかといった判断は、デザイン原則、ブランディング、そしてユーザー心理に関する知識がなければできません。AIはあくまで「提案」であり、最終的な「決定」には人間の専門知識が不可欠です。

- コピー&テキスト生成とコンテンツ戦略: AIはLPの見出し、サービス説明、CTA(Call To Action)文言などを複数パターン生成し、コピーライティングの時間を大幅に短縮します。しかし、生成されたコピーが「響くコピー」であるか、ターゲット層の心に刺さるか、SEO効果を最大化できるかといった判断には、マーケティング、ライティングスキル、そしてSEOの知識が求められます。クライアントとの綿密なコミュニケーションを通じて、AIの生成物を洗練させ、真に効果的なコンテンツを確定させるプロセスは、人間の専門性が光る部分です。

- コーディングとCMS組み込み、そして構造の理解: AIはHTML/CSS/JavaScriptの骨組みを生成し、コーディングの初期構築を加速させます。readdy.aiのようなツールは、この工程をさらに進め、プロンプトから直接Webサイトを構築します。これにより、コーディングができないデザイナーでもWebサイトの形を作ることが可能になりました。さらに、WordPressのTCDテーマやStudioのようなノーコードツールを活用することで、専門的なコーディング知識がなくても、高品質なWebサイトを短期間で構築できます。これらのテーマやツールは、あらかじめプロフェッショナルなデザインと機能が組み込まれており、Webサイト制作の大きなショートカットとなります。テーマを利用するからといって、必ずしもオリジナル性が損なわれるわけではありません。特にスマートフォンでの閲覧が主流となった現代においては、ユーザーは洗練されたレイアウトと使いやすさを重視し、デザインの「大した違い」には気づきにくい傾向があります。重要なのは、見た目の独自性よりも、ユーザーにとって価値のある「内容」と「情報伝達」であるという認識を持つことです。しかし、readdy.aiのようなツールが生成したコードがW3C標準に準拠しているか、パフォーマンスは最適か、セキュリティ上の問題はないか、将来的な拡張性はあるかといった品質チェックは、コーディングの基礎知識がなければ困難です。WordPressやEC-CUBEなどのCMSに実装する際も、CMSの構造やテーマ・プラグインの知識がなければ、予期せぬ問題が発生したり、「なんちゃって」な実装になってしまうリスクがあります。

- テスト&改善と継続的な運用: モバイル表示チェックやSEO診断をAIに投げることで、エラーや改善点を自動抽出できます。readdy.aiのようなツールも、公開後の分析機能を提供することがありますが、抽出された問題の優先順位付け、根本原因の特定、そして最適な修正方法の決定には、Webサイトの運用、SEO、データ分析に関する知識が必要です。Webサイトは公開して終わりではなく、アクセス解析を通じてユーザー行動を分析し、継続的に改善していくことで初めて成果に繋がります。AIは分析の補助をしてくれますが、そのデータを読み解き、戦略的な改善策を立案するのは人間の役割です。

💡 重要な視点: AIはWeb制作の「作業」を効率化しますが、Webサイトを「ビジネスの成果に繋げる」ための「知識」と「判断力」は、依然として人間の専門家に求められます。特に、Webサイトの構造、SEOの基本、UI/UXの原則、そしてビジネス目標とWebサイトの連携といった「イロハ」を理解していなければ、AIが生成したパーツを組み合わせただけの「なんちゃってWebサイト」になってしまう可能性が高いのです。真に価値のあるWebサイトを制作するためには、AIを使いこなすための深い知識と、それを実践する経験が不可欠です。

3. 実際の時間削減イメージと知識による質の向上

生成AIの活用は、Web制作の各工程において劇的な時間短縮をもたらします。readdy.aiのようなツールは、この時間短縮をさらに加速させます。しかし、この時間短縮は、単に作業が速くなるだけでなく、人間の専門知識がより戦略的な思考や品質向上に時間を割けるようになることを意味します。

- ワイヤーフレーム作成: 通常3日かかっていた作業が、AI活用により1日に短縮されます。readdy.aiのようなツールを使えば、プロンプト入力から数秒でサイトの骨格が生成されるため、この短縮された時間で、人間はユーザーフローの最適化や、より複雑なインタラクションの検討に集中できます。

- コピーライティング: 通常1週間かかっていた作業が、AIによる3案同時生成と人間の選定・調整により2日に短縮されます。これにより、単に速くコピーを作るだけでなく、ターゲットに響く、より洗練されたコピーを生み出すことが可能になります。

- コーディング初期構築: 通常5日かかっていた作業が、AIによる下書き生成により2日に短縮されます。readdy.aiのようなツールは、この初期構築をほぼ自動で行うため、この時間で、人間はコードの品質、セキュリティ、パフォーマンス、そして将来的なメンテナンス性を考慮したレビューと最適化を行うことができます。

全体として、生成AIを適切に活用することで、Web制作のリードタイムを**30〜50%**短縮することが可能です。この時間短縮は、単に納期を早めるだけでなく、クライアントとのコミュニケーションを密にしたり、よりクリエイティブな提案に時間を費やしたり、あるいは複数のプロジェクトを並行して進めたりすることを可能にします。ただし、この時間短縮が「質の低下」に繋がらないよう、人間の専門知識による最終チェックと調整が不可欠です。

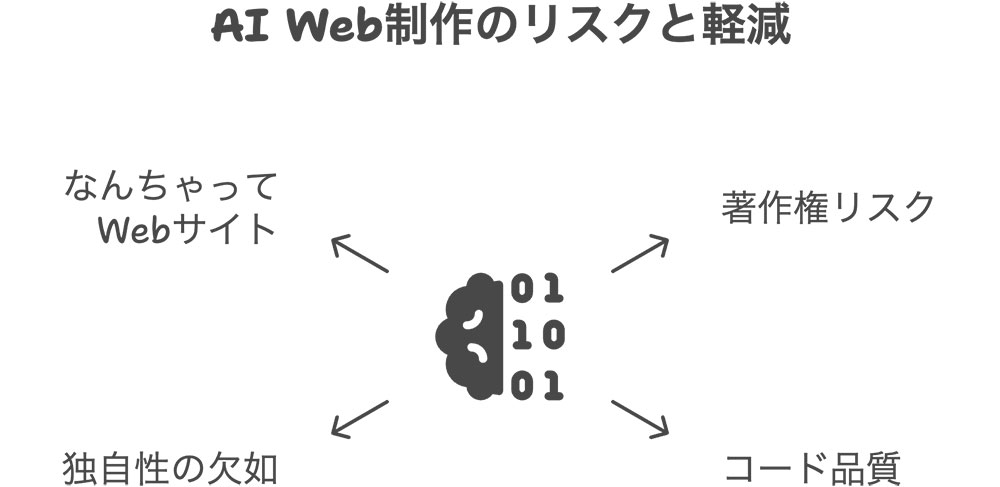

4. 注意点:AI導入の落とし穴と人間の介在の重要性

生成AIはWeb制作に多大な恩恵をもたらしますが、その導入にはいくつかの注意点と「落とし穴」が存在します。これらを理解し、人間の専門家が適切に介在することで、リスクを回避し、AIの真価を引き出すことができます。

- 著作権リスク: AIが生成した画像やテキストには、学習データに含まれる既存の著作物との類似性から、著作権侵害のリスクが伴う可能性があります。特に商用利用を目的とする場合は、AIツールの利用規約を詳細に確認し、必要に応じて著作権フリーの素材を組み合わせる、あるいは人間が最終的な調整を行うなど、細心の注意を払う必要があります。

- コード品質とセキュリティホール: AIが生成するコードは、多くの場合、基本的な構造を提供するものであり、そのまま本番環境で使用するには不十分な場合があります。最適化されていないコードは、Webサイトの表示速度低下やSEO評価の悪化に繋がりかねません。また、AIが意図せずセキュリティ上の脆弱性を含むコードを生成する可能性もゼロではありません。人間のエンジニアによる厳密なコードレビューとテストを通じて、品質とセキュリティを担保することが不可欠です。

- 独自性の欠如とブランド表現: AIが生成するコンテンツは、学習データに基づいているため、どうしても「似通った」表現になりがちです。これにより、Webサイトの独自性やブランドの個性が希薄になるリスクがあります。競合との差別化を図り、ターゲットユーザーに強く訴えかけるためには、人間のクリエイターが持つ独自の視点、感性、そしてブランドへの深い理解に基づいた「仕上げ」が不可欠です。AIはアイデア出しや下書きの段階で活用し、最終的な表現は人間がコントロールすることで、唯一無二のWebサイトを創り出すことができます。

- 「なんちゃってWebサイト」のリスクと価格崩壊: 最も大きな落とし穴は、「AIを使えば誰でも簡単にプロレベルのWebサイトが作れる」という誤解です。readdy.aiのようなツールは、確かに手軽にWebサイトを構築できますが、デザインツールやAIがどれだけ進化しても、Webサイトがビジネスの目的を達成するためには、ターゲットユーザーの行動分析、SEO戦略、UI/UX設計、コンテンツマーケティングなど、多岐にわたる専門知識が必要です。これらの知識がないままAIツールを操作しても、見た目だけは整っていても、集客や売上といったビジネス成果に繋がらない「なんちゃってWebサイト」になってしまう可能性が高いのです。さらに、AIによる制作の簡略化は、Webサイト制作の「価格崩壊」を引き起こし、安価で劣化したサービスが市場に溢れる原因にもなっています。真に価値のあるWebサイトを制作するには、AIを使いこなすための深い知識と、それを実践する経験が不可欠であり、Webサイト制作会社が「サポート」を重視する理由もここにあります。

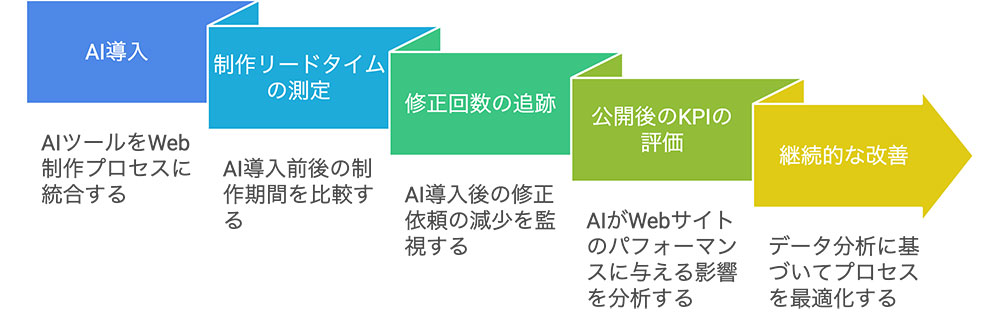

5. 成果測定:AI導入効果の可視化と継続的改善

生成AIをWeb制作プロセスに導入する効果を最大化するためには、その成果を定量的に測定し、継続的な改善サイクルに繋げることが重要です。以下の指標を追跡することで、AI導入の投資対効果を明確にし、さらなる効率化と品質向上を目指しましょう。

- 制作リードタイムの短縮率: AI導入前後で、Webサイト制作にかかる総期間がどれだけ短縮されたかを測定します。例えば、「納期が何日短くなったか」を具体的に把握することで、AI導入による効率化の度合いを可視化できます。

- 修正回数の減少: クライアントからの修正依頼回数や、内部での手戻り回数がAI導入後に減少したかを追跡します。AIが生成する初期案の精度が向上することで、コミュニケーションコストや修正工数の削減に繋がります。

- 公開後のKPI(アクセス数・コンバージョン率): AIを活用して制作されたWebサイトが、公開後にどれだけのアクセスを集め、コンバージョン(問い合わせ、購入、予約など)に繋がったかを測定します。これは、AIが単なる効率化ツールではなく、ビジネス成果に貢献するツールであることを示す最も重要な指標となります。

これらの成果を定期的に測定し、AIの活用方法や人間の介在ポイントを最適化していくことで、Web制作のプロセスは常に進化し続けます。AIは強力なツールですが、その真価を引き出すのは、データに基づいた分析と、それを改善に繋げる人間の知見と経験なのです。

まとめ

生成AI、特にreaddy.aiのようなツールの登場は、Webサイト制作の現場に革命をもたらし、コーディングスキルがなくてもWebサイトを構築できる時代を切り開きました。しかし、AIはあくまで「共創パートナー」であり、その真価を引き出すのは人間の「知識」と「判断力」です。

- 下書きやアイデア出しはAIに任せる: AIはコンテンツの草案作成、デザイン素材の生成、コーディングの初期構築など、時間のかかる作業を効率化します。

- 品質・独自性・ブランド表現は人間が仕上げる: AIが生成したものをそのまま使うのではなく、Webサイトの目的、ターゲットユーザー、ブランドイメージを深く理解した人間が、品質のチェック、独自性の付与、そしてブランド表現の最適化を行うことで、真に価値のあるWebサイトが生まれます。

Webサイトは公開して終わりではなく、ビジネスの成果に貢献するための「情報配信のハブ」です。AIによる効率化の恩恵を最大限に享受しつつ、Webサイト制作の「イロハ」を理解し、戦略的な視点を持って運用することで、貴社のビジネスはデジタル時代においてさらなる成長を遂げるでしょう。弊社がWebサイト制作の「サポート」を重視するのも、AI時代において、この「知識」と「戦略」こそが最も重要であると考えるからです。

合同会社リトルブルーへご相談ください

私たち合同会社リトルブルーは、AIを活用したテキスト生成・画像生成・映像生成を駆使し、お客様のビジネスを多角的にサポートしています。モデルを起用した商品撮影やプロモーション映像も、AI技術の導入により従来より大幅にコストを抑え、スピーディにご提供可能です。これにより、ECサイトや企業プロモーションの表現力を一段と高めることができます。

さらに、毎月のウェブサイト解析レポートや運営改善アドバイス、インターネット広告の最適化に加え、SNS活用についても幅広くサポート。InstagramやLINE、YouTubeなどを効果的に組み合わせ、オンライン集客とブランド力の向上を実現します。

「AIを取り入れて業務を効率化したい」「低コストで高品質な商品プロモーションを行いたい」「SNSを活用して売上や認知度を伸ばしたい」とお考えの企業様は、ぜひ一度合同会社リトルブルーにご相談ください。お客様のビジネス成長を共に支えるパートナーとして、最適なソリューションをご提案いたします。